«La sociedad española se encuentra inmersa en una gran derrota moral»

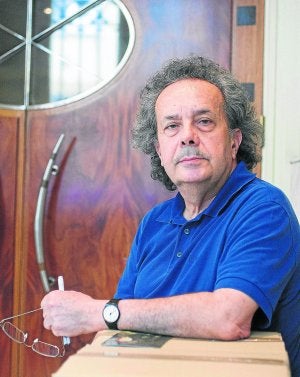

El ensayista y catedrático dirige las 'Lecturas', una reflexión desde que se inició el milenio que persigue ideas para forjar un lugar en el mundo Francisco Jarauta Pensador

GUILLERMO BALBONA

Lunes, 22 de julio 2013, 02:08

Vive de hacerse preguntas. Se muestra convencido de que «tenemos que pensar ese futuro frente al que muchas veces nos despreocupamos». Desmenuza los conceptos y traza encrucijadas a través de la polis, el arte, las incertidumbres, la historia, la antropología y las geografías del pasado y del presente. Es uno de esos arquitectos del pensamiento, muchas veces invisible, que asoma la cabeza entre la prima única, la confusión, el pensamiento único y lo políticamente correcto para abrir una brecha de la que fluyan las ideas.

Desde que comenzó el milenio, el pensador, ensayista, comisario de exposiciones y catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia, Francisco Jarauta, ha dirigido en la Fundación Botín, en el verano cultural de las universidades, el Curso Internacional de Historia de las Ideas. En su XIV edición estas 'Lecturas' se han detenido la pasada semana en diseccionar 'El mundo de los sentimientos'. Jarauta reclama «pasión» y advierte de que «no podemos ser sólo generosos testigos de los cambios, pues nos convertiría en observadores globales incapaces de coger el tren de la historia».

-Catorce ediciones ya. ¿Por qué se ha elegido ahora el mundo de los sentimientos?

-La Fundación Botín desde el principio ha respondido al interés por construir un pequeño laboratorio desde el cual repensar la orientación futura de las Humanidades. En estos años hemos creado un espacio en el que se dan la mano, convergen y dialogan las distintas culturas y disciplinas de la historia. La literatura, la historia del arte, la música, todo aquello que tiene como horizonte la historia y las formas del arte y de la cultura. Una mirada sobre los títulos que hemos propuesto, y sobre la participación de profesores de todo el mundo que han acudido a la cita, honra al proyecto y a las intenciones que la Fundación tuvo desde el principio. Este año el eje reflexionó sobre el mundo de la razón y el problema del sentimiento. Siempre hubo dificultades para fijar los espacios en los que los sentimientos adquieren su lugar. Goethe ya planteó la pregunta:»¿tienen derecho los sentimientos?».

-¿Y en el presente?

-En el mundo actual esto adquiere una dimensión nueva, una vez que el individuo asume una relevancia antropológica pero también política en el mundo contemporáneo, y los sentimientos se administran con una lógica diferente y tienen su devenir en el espacio público. Hoy cuando nos planteamos las sociedades del futuro estamos hablando de lo mismo, cómo será la configuración del mundo individual, cómo se articula en ese mundo público. Es un problema que está abierto.

-¿Qué puede aportar frente a la crisis la filosofía?

-La filosofía ha tenido siempre una responsabilidad respecto a cada época. Unos filósofos la concebían como pensar la época,y otros como un modo de conocer aspectos, y ahora pienso en Platón que decía que el papel de la filosofía no es otro que salvar la polis. Realmente la filosofía no se ha obsesionado en dar respuestas a los problemas, sino en poder plantear mejor los problemas y las preguntas. Esa es la cuestión de la filosofía, introducir un elemento crítico en los contextos en los que ya existen otras disciplinas que son las responsables del análisis de la complejidad que nos toca vivir. La filosofía construye el horizonte de esas preguntas. Nosotros pertenecemos a una sociedad que ha tenido la capacidad de establecer unos planteamientos dialécticos. Tenemos que pensar ese futuro frente al que muchas veces nos despreocupamos. ¿Cómo será el mundo en el 2030? ¿Qué modelos educativos y sociales necesitamos para llegar a ese contexto?

-¿Entramos de lleno en una nueva sentimentalidad?

-Definitivamente sí. Por muchos aspectos ha surgido un nuevo tipo de individuo que se reconoce a sí mismo. Antes había muchos tabúes de la vida. Ahora esos tabúes han saltado y hay mucha mayor libertad en la relación del individuo con uno mismo. Hay distintas formas de relación interpersonal y una cierta aparición de un modelo virtual de las relaciones. Y ha aparecido un nuevo sistema de afectividad, de los sentimientos, todo favorecido por los nuevos sistemas de comunicación. Este es el elemento que más ha trastocado los modelos anteriores, pues todo expone al individuo aunque sea de una manera virtual en un espacio público-privado en el que cada uno juega con su propio espejo.

-Desde el punto romántico, ¿esto implica o no una educación sentimental?

-Eso estaría en el corazón de un ideal que Flaubert señaló como un deseable modelo para todos. Tal referencia no existe. Lo que existe es un espacio abierto en el que son posibles los modelos de las biografías que cada uno construye. Se podría llegar a un cierto pacto biográfico que aglutinara todas las variantes de un proceso educativo. Me refiero también a los aspectos sentimentales, a la forma de ser.

-¿Estamos necesitados de otros procesos, quizás de una revolución sentimental?

-Estamos necesitados de transformaciones que a corto plazo ya han producido sus efectos. Nuestro mundo de hoy no se parece al de 1970, de tipo geopolítico. Lo que ha acontecido en estos últimos 40 continuará en las mismas tendencias y dentro de tres décadas, el mundo no se parecerá al de ahora. Eso significa que ya estamos metidos dentro de transformaciones profundas, llámalas revoluciones o no. No es un problema semántico, lo que cuenta es que en este momento las transformaciones del mundo son profundas, estructurales e irreversibles. Será cuestión de pensar ese futuro, de pensar que no podemos ir en un barco a la deriva. Probablemente cuando lleguemos a ese 2030, la realidad habrá superado a la ficción con creces.

-La comunicación es global, casi sin límites, pero la soledad, la falta de privacidad e intimidad es aún mayor...

-Esta es una gran paradoja del presente. La comunicación ha relativizado las distancias. Cada vez nos parecemos más, pero al mismo tiempo hay una invasión de la privacidad, somos digamos más que nunca el 'big brother'. Todos los escándalos más recientes sobre los sistemas de espionaje, en términos comparativos, muestran sistemas de control muy importantes. Estamos sencillamente, como decía Foucault, bajo vigilancia.

-¿Quizás sobra apariencia, superficialidad y falta pasión, verdad?

-Nos falta pasión y quizás una sociedad dominada por lo visual hace que nosotros vivamos en esa cúpula informática y de comunicación que es nuestro recurso territorial más directo. La pasión orienta el camino, fija el mundo, establece una dirección que es necesario seguir. Necesitamos la pasión y también el concepto, mapas de cartografía de ese mundo. Hoy esas cartografías son muy pequeñas, y en la educación misma necesitamos inscribir a ese niño en el contexto de un mundo que cambia y hay que ayudarle a cambiar cambiando. Ayudarle a adaptarse a ese largo viaje. No podemos ser sólo generosos testigos de los cambios, pues seríamos meros observadores globales, incapaces de coger el tren de la historia.

-Para caminar por esos mapas hacen faltan señales. ¿En esto ha tomado ventaja la ciencia sobre el arte o el pensamiento?

-La ciencia en las últimas décadas ha avanzado de una forma prodigiosa. Está en condiciones de plantear problemas, no tanto soluciones. Hoy posee instrumental teórico y aplicado capaz de competir en todos los campos, de la nanotecnología a la biología, o todo ese inmenso proyecto sobre el cerebro. Es un escenario extraordinario. Asistimos a un periodo prodigioso. Muchas de las patentes se quedan en la cartera del investigador porque el aluvión de ideas y proyectos es cada día mayor. El tiempo nunca ha sido tan corto entre la creación de un nuevo conocimiento y su aplicación. ¿Es suficiente esto? Nosotros estamos ante una complejidad del mundo cada vez más alta y unas instituciones internacionales cada vez más pequeñas para hacer posible la gobernanza de este planeta. Una parte del mundo no digo que vaya a la deriva, pero sí necesita una orientación y ello supone una estrategia global. Estamos en un horizonte en el que ya no se pueden hacer las grandes apuestas individuales. Se deben articular cosmovisiones pero, sobre todo, espacios geopolíticos que compartan intereses y cuestiones geopolíticas nuevas.

-¿Qué sociedad española ve Francisco Jarauta?

-Estoy sumamente preocupado. Estamos tomando decisiones que están en primer lugar sometidas a un dictamen político y económico cada vez más riguroso. Estoy esperando las elecciones de octubre de Alemania, pero sería terrible que se mantuviera este control económico y financiero que hace que se estén desmantelando tantos logros sociales, que permitieron que la sociedad española en los últimos 40 años hubiera dado tantos cambios cualitativos, que tenía un sistema de seguridad social, una sanidad. La situación de la ciencia ahora es absolutamente dramática y suicida. Tenemos que pensar en otra estrategia. No podemos justificar bajo ningún concepto casi el 55 % de las personas jóvenes estén en la calle. Es una gran derrota y no solo política, es una gran derrota moral.

-Pessoa hizo un verso para la publicidad de Coca Cola: 'primero extraña luego entraña'. ¿Vivimos instalados en la extrañeza?

-Vivimos en la dificultad, con todo lo que todo esto conlleva. Vivimos en la incertidumbre de una deuda pública permanente. No hay capacidad de reacción, no hay diálogo político tampoco. Tenía que haber un consenso sobre máximos y no sobre mínimos. Hoy la polarización política es tal que hace cada vez más difícil que se puedan tomar decisiones consensuadas y aquí es necesario sobre todo un consenso.

-Adela Cortina escribió un artículo reciente en el que se preguntaba si deben reinventarse las Humanidades

-Estamos siempre planteando en torno a las Humanidades un perfil nuevo de información, de conocimiento, pero implicando un nuevo nivel educativo. Hay que ayudar a pensar. Pensar o hacer ciencia, como decía mi maestro, atreverse a establecer relaciones. Entre un ritual y un mito. Ayudar a entender un modelo educativo relacional que es fundamental.

-¿Es esta una sociedad en la que el diseño y la estética prima sobre la ética?

-Ha habido una fase en el que la relación estética de las cosas dominaba sobre la relación ética. Pero tengo la seguridad de que ese giro ya se ha producido. En una sociedad profundamente individualista lo estético cumple una función, pero creo que en nuestro caso debemos ir más allá. Debemos ir hacia una sociedad más justa, más ética, una sociedad que cumple sus compromisos más allá de su futuro.

-1984 se superó con creces. ¿El presente demanda que alguien teorice una distopía, una construcción que nos enseñe y alumbre?

-Siempre existe ese sueño de una alternativa, de superar aquellos modelos que muestran, y no agónicamente, sus límites. De las transformaciones del mundo contemporáneo estoy convencido que saldremos; ¿de qué manera? Ya no volveremos a ese mundo feliz de Huxley. El futuro es otra cosa, el planeta es limitado. 7000 millones de habitantes no se cuentan con los dedos de la mano. La complejidad social es infinitamente mayor. Hay que tutelar el futuro, instrumentalizar aquellos medios que permitan su construcción. Nuestra época debe de reconstruir su posición utópica en términos morales, éticos, de construcción de un planeta para la humanidad.

-¿Y se necesita un nuevo Nietzsche que nos agite?

-Digamos que el pensamiento crítico es heredero de muchas voces que han ido sonando a lo largo de la historia. En Nietzsche resuenan todos los problemas del siglo XIX, todos los problemas están convocados en su voz. ¿Cuál es el Nietzsche que puede volver hoy? Ese es el trabajo del pensamiento, de la filosofía, de todo ciudadano que asume las preguntas de su tiempo y quiere interpretar. Santayana decía: no soy pesimista ni optimista, sino escéptico apasionado. Daba el registro perfecto de un buen español. Yo me reconozco en esa verdad.

-¿Tiene la mirada puesta en algún objetivo concreto?

-Estoy terminando un proyecto de una exposición que se va a llamar 'Memoria artística del siglo XX'. La concibo sobre los fondos de la colección del IVAM que el próximo año cumple 25 años. Acabo de hacer otro trabajo que se llama 'El hilo de Ariadna', una reflexión sobre el laberinto en la cultura contemporánea.

-¿Qué puede esperar Santander del Centro Botín, del 2014 como punto de partida de una nueva ciudad?

-Por supuesto, deseo los mejores augurios para que sea una institución capaz de intervenir desde los postulados del arte, de la cultura contemporánea, de la ciencia, de todo aquello que nos ayuda a pensar y a construir un mundo. Será un Centro con grandes capacidades.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.