Beber, vivir, escribir

Alcohol y literatura: una relación tormentosa

El tres de octubre de 1849, un hombre de cuarenta años de edad fue encontrado delirando en las calles de Baltimore, por causas que probablemente ... nunca serán aclaradas. Enseguida corrió de boca en boca que aquel forastero, de mirada atormentada y baja estatura, pero con cierto aire de elegancia a pesar de su aspecto desastrado, había sido víctima de una curiosa estrategia electoral. Durante las elecciones municipales, los candidatos convidaban a beber a los votantes, a los que luego acompañaban hasta la urna para que les dieran su voto. Según las malas lenguas, el hombre habría votado en casi todas las circunscripciones de Baltimore, que ya entonces era una ciudad de un tamaño considerable.

Aquel hombre, que fallecería cuatro días más tarde sin llegar a recobrar la consciencia, era nada menos que Edgar Allan Poe, considerado el fundador de la literatura norteamericana y uno de los más importantes escritores de la historia universal.

Si existe un escritor que personifique el alcoholismo, ése es Edgar Allan Poe. Eso asegura Javier Barreiro en su último libro, 'Alcohol y literatura' (Ed. Menoscuarto, 2017), quien apostilla que Poe podría «ser considerado como el patrono de los escritores borrachos». Y es que, más allá de que su muerte la causara un 'delirium tremens', el inventor del relato negro utilizaba el alcohol como herramienta de trabajo: tras beber, plasmaba en sus obras las visiones que le producía.

Desde que el hombre descubrió el vino, los poetas lo han cantado o han utilizado para cantar

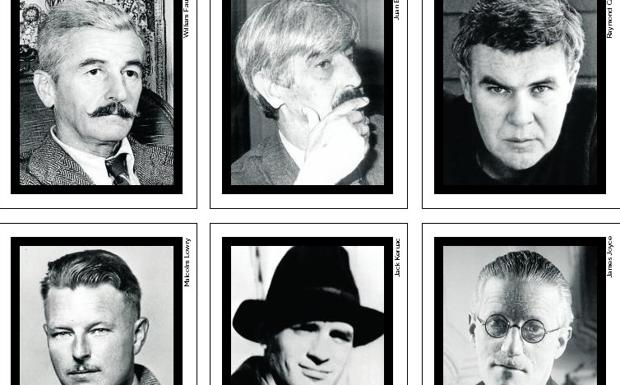

Claro que Poe no es ni mucho menos un caso singular; desde el comienzo de los tiempos, desde que el hombre descubrió el vino, los poetas le han cantado o han utilizado el vino para cantar. Sabemos, por ejemplo, que venció a Sócrates, venció a Aristófanes en un duelo de beber vino, y que tras aguantar toda la noche bebiendo, fue luego capaz de dar su clase de geometría por la mañana. A miles de kilómetros de la Grecia clásica, el chino Li Po, cima de la poesía oriental, «también era un gran bebedor y murió a resultas de una borrachera». La historia de la literatura universal es un desfile de aficionados a los vapores etílicos, de Shakespeare a Quevedo, pasando por Goethe y Lord Byron; en un estudio universitario publicado en 1992 se aseguraba que el setenta por ciento de los escritores norteamericanos que obtuvieron el premio Nobel eran alcohólicos. En cifras exactas tampoco resulta tan impactante, pues apenas eran cinco de siete, contando entre tan selectas filas a Eugene O’Neill, William Faulkner, Ernest Hemingway y John Steimbeck. Para el autor de 'Alcohol y literatura', hasta la «cursi y moralista» Pearl S. Buck «las cogía que era un primor», así que esa estadística debería ser revisada al alza.

Los escritores mencionados eran grandes bebedores, pero también hay que tener presente que en su época el alcohol jugaba un papel importante no sólo en la literatura, sino en toda la sociedad. Griegos y romanos adoraban a Dionisos y Baco, y en las novelas picarescas podemos rastrear cómo el vino es fuente de diversión y anhelo de quien no puede tenerlo.

Sin embargo, cuando nos acercamos a la época contemporánea, las relaciones entre el alcohol y la escritura se vuelven más intrincadas, hasta casi 'profesionalizarse'. A partir del romanticismo, el rapto etílico será una especie de obra de arte, un estado creativo. Y también un peligro para la propia supervivencia: Barreiro nos desvela que Lord Byron no falleció por la peste, sino a causa del alcohol. Con las siguientes generaciones, las de los bohemios, un modo de tomar posiciones ideológicas, confrontadas al orden establecido y los poderes fácticos. Han nacido los 'poetas malditos', que combaten los males de la sociedad burguesa con una botella de absenta.

«Hay que estar siempre borracho», recomendaba Charles Baudelaire, aunque combinaba esa afición con las drogas orientales. Y crearía escuela: Verlaine y Rimbaud escribirían bajo los efectos del ajenjo y la absenta algunas de las más célebres obras del XIX. Las siguientes generaciones no serán mucho más recatadas: Jack London buscaría los mares del Sur en innumerables botellas, y de Scott Fitzgerald se sospecha que utilizó su propia biografía etílica en 'Suave es la noche'.

El siglo XX será la cima de esta pasión bebedora; arrancando con un James Joyce en el convive la paradoja de escribir la más alta literatura de su tiempo a la vez que, en lo personal, desciende a los más sórdidos abismos de la miseria, abrasado por el whisky que no puede pagar. Las siguientes generaciones lo harán todavía mejor: dadaístas y surrealistas buscan en la bebida nuevas formas de superar la realidad, y los beatniks encumbran la borrachera como estado de consciencia alternativa.

Tan sólo hace falta que aparezca la primera persona, narrando los dos lados de los días de vino y rosas, para que surja la etiqueta del 'realismo sucio'. Raymond Carver y John Cheever darán forma a la desolación del borracho en el capitalismo triunfante, y sobre todo Charles Bukowski, un auténtico hito literario en el que se funden la autobiografía, el descenso a los abismos y la autoficción entendida como la feliz confusión que existe entre la leyenda y la propia vida.

Y llegó España

En clave española, la gran generación de bebedores copa la literatura de postguerra: poetas como Victoriano Crémer se conservaron en alcohol hasta casi los cien años. Y otros como Claudio Rodríguez se consagrarían con loas a la bebida, como su 'Don de la ebriedad', que llevaría a convertir en guía de su propia biografía. Carlos Barral y Juan Benet son tan sólo punta de lanza de unos escritores que acabaron con cosechas enteras.

También ha habido, cómo no, escritores que no bebían, como Vicente Aleixandre, quien sin embargo recibía en Velintonia a infinidad de amigos alcohólicos. O los que dejaron de beber, como Cesare Pavese, quien años más tarde rememoría sus «borracheras de adolescente», como si fuera San Agustín haciendo sus 'Confesiones'.

Fernando Marías, por su parte, narraría en 'El mundo se acaba todos los días' la rehabilitación de un alcohólico, proceso que él mismo había vivido. Barriendo hacia casa, en el capítulo cántabro no podemos decir que los bebedores-escritores fuera precisamente de división regional.

La literatura es un desfile de aficionados al vino: de Quevedo Shakespeare, pasando por Goethe

Por ejemplo, de Marcelino Menéndez y Pelayo llegaría a maliciar el pintor Luis Quintanilla que «se emborrachó un día estando en Bélgica a los veinte años, y no dejó la borrachera hasta el momento de morir a los sesenta y tantos». Su manera de beber era, al parecer, compulsiva, pero no le impidió escribir decenas de miles de páginas a lo largo de su vida.

En otro registro completamente diferente, el novelista 'sardinerino' Jesús Pardo relata en su autobiografía un episodio de violencia familiar en plena borrachera, en el que «le mete una hostia a su madre».

Mucho más conocida, sin embargo, era la querencia al licor del poeta José Hierro. Aunque no se le recuerda borracho, sí que circula el rumor de que, cuando iba a dictar una conferencia o realizar una lectura, pedía que le vaciaran el botellín de agua y lo rellenaran de anís o aguardiente. Y es que Hierro, como el resto de su generación, completaría su formación literaria –y social– al calor de los bares. Él mismo, junto a otros entonces mozalbetes como Manuel Arce, contribuiría al éxito de algunas bodegas convertidas desde aquella época en verdaderos centros culturales, como sucede con El Riojano: allí hacían tertulia los jóvenes escritores y artistas de los años cuarenta, alrededor de los porrones de vino.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.